Le monde d’après le confinement

Peut-être, comme beaucoup de nos concitoyens, avez-vous oublié la période orwellienne du confinement/couvre-feu/pass sanitaire/obligation vaccinale commencée au printemps 2020. C’était il y a quatre ans et, pour tout vous dire, à Ruptures, cette difficile période nous reste encore en travers de la gorge ! Mais nous ne sommes pas les seuls : il y aussi le CNRS.

Ce dernier a publié en avril un entretien avec un chercheur qui a étudié la gestion de la crise du Covid par les différents États européens. Le sociologue et historien Nicolas Mariot1 démontre ainsi que la France a été parmi les pays d’Europe où la surveillance, le contrôle et la contrainte ont été les plus fortes. Il l’explique par des causes structurelles de constitution de l’État français, notamment sa maîtrise du maintien de l’ordre depuis les années 1960.

Mais ceci n’explique pas tout. Nous pensons que cet autoritarisme libéral a aussi des causes politiques. De Macron à EELV en passant par LR, LFI et le RN, on sent bien une crispation dans les discours et les directives de ceux qui sont au gouvernement (ou qui souhaitent l’être). Tous les prétextes semblent bons pour aller vers la guerre, compliquer la vie des pauvres et durcir les rapports au travail : contexte géopolitique belliciste (il faut répondre aux attaques), crise environnementale (il faut sauver la planète), montée du chômage (les chômeurs touchent trop d’allocs), menace terroriste (etc). Ceux qui en profitent : les puissants de ce monde.

Les États forts sont renforcés dans leur rôle de « gendarmes de la planète », interceptant des missiles iraniens, tout en sonnant le clairon de la guerre atomique ; les gros industriels voient leurs chiffre d’affaires exploser (les ventes de canons comme au bon vieux temps de la Guerre froide y contribuent) ; le CAC 40 est toujours au beau fixe malgré les crises environnementales et les contestations… Et pendant ce temps nos politiques affûtent leurs couteaux pour les européennes – et surtout les présidentielles de 2027. On ne se risquera pas à des pronostics, mais tout ce que l’on sait c’est que les amis de la liberté et de l’autonomie ont du souci à se faire ! A moins que…

éditorial publié dans La nouvelle vague n°15, mai 2024

_ – _ –

Note

- Auteur avec Théo Boulakia de L’Attestation. Une expérience d’obéissance de masse, printemps 2020, Anamosa, 2023.

https://collectifruptures.wordpress.com/

** **

Covid-19 : bilan d’une surveillance massive

La France fait partie des pays qui ont adopté en mars 2020 les règles de confinement les plus strictes pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Historien et sociologue, Nicolas Mariot s’est interrogé sur cette expérience d’obéissance de masse.

Nicolas Mariot1, vous avez coécrit avec Théo Boulakia2 un ouvrage sous forme d’enquête, L’Attestation (Anamosa, 2023), qui dresse un bilan de ce versant coercitif de l’enfermement national. Face à une même menace sanitaire, les pays n’ont pas du tout adopté les mêmes mesures de lutte contre le virus ?

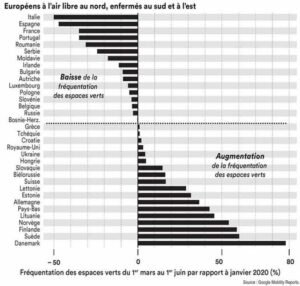

Nicolas Mariot. Effectivement, au printemps 2020, tous les gouvernements se sont retrouvés au même moment dans la même situation : il fallait prendre 100 % des décisions avec 50 % d’informations, comme l’a dit alors le Premier ministre néerlandais. Or, les États ont adopté des politiques radicalement différentes. Pour s’en tenir à l’Europe, cinq pays du Sud – la France, l’Italie, l’Espagne, la Grèce et Chypre – ont adopté les mesures parmi les plus strictes, avec attestation, soumettant toute circulation de leur population à des règles sévères, contrôlées par les forces de l’ordre. Dans le même temps, les pays nordiques comme la Suède, la Finlande, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas mais aussi la Suisse ou la Bulgarie ont adopté comme partout des mesures sanitaires (port du masque, interdiction des rassemblements, recommandation de lavage des mains, etc.), mais ont laissé les sorties totalement libres. Résultat, en France, la fréquentation des espaces verts au printemps 2020 a diminué de moitié par rapport à l’hiver, tandis qu’au Danemark, à la même période, elle a été multipliée par deux.

Dans la façon de s’adresser aux populations également, le ton fut différent. Alors que le président Emmanuel Macron répète à quatre reprises, le 16 mars, dans son allocution aux Français le fameux « Nous sommes en guerre3 », contre « un ennemi sanitaire certes » mais « insaisissable et qui progresse », de son côté, le président de la République fédérale d’Allemagne Frank-Walter Steinmeier déclare que « non cette pandémie n’est pas une guerre ». Les autorités néerlandaises publient, elles, un manuel de communication sur le virus proscrivant tout langage guerrier pour préférer des messages insistant sur la dimension collective de la lutte contre le Covid.

En France, les autorités locales ont même durci les mesures nationales ?

N. M. Effectivement, par un décret du 23 mars, les préfets et les maires ont été encouragés à « utiliser la totalité de leurs pouvoirs de police » et à « adopter des mesures plus restrictives – que celles prises au niveau national – lorsque les circonstances légales l’exigent ». Et ils n’ont pas hésité à user de ce pouvoir ! Dix-sept préfectures ont instauré des couvre-feux pour les personnes, trente pour les commerces, neuf départements ayant opté pour les deux ; plus de deux cents municipalités ont également instauré leurs propres couvre-feux qui se superposaient – ou pas – à ceux des préfectures. La limitation des sorties a aussi été durcie : quatre-vingt-trois départements ont énoncé des restrictions d’accès aux lieux de nature et de détente, avec parfois une justification incongrue, comme « Le confinement, ce n’est pas les vacances ! ». Ou avec des mentions saugrenues, comme « l’interdiction d’acheter une baguette ou un seul journal à la fois », ou encore « l’interdiction de s’assoir sur les bancs publics ». Ces différentes mesures complémentaires ont souvent conduit à rompre avec l’un des principes fondamentaux de légitimation du confinement : l’égalité de tous face aux interdits.

Comment expliquer que la France ait choisi d’adopter une politique si coercitive ?

N. M. Si l’Italie a été le premier pays européen exposé au virus à prendre des mesures drastiques, les pays qui ont ensuite adopté les règles les plus strictes n’étaient pas plus à risque, du point de vue sanitaire, que les autres. La différence de réaction est clairement liée aux habitudes coercitives des gouvernements : nous montrons que plus les États européens comptent de policiers par habitant, ou plus ils ont l’habitude de s’affranchir des libertés publiques, plus ils ont enfermé leur population. À l’occasion de cette pandémie, on a donc vu ressurgir de vieilles habitudes de gestion punitive des populations. Pour la France, cette politique a sans doute aussi témoigné du manque de confiance des autorités dans la capacité des habitants à suivre la politique recommandée. Le pays sortait de la crise des « gilets jaunes » et des manifestations contre la réforme des retraites, nos gouvernants ont probablement craint une réaction hostile.

Les contrôles de police ont-ils été beaucoup plus fréquents en France qu’ailleurs ?

N. M. Nous sommes un des rares pays à avoir introduit la fameuse « attestation de sortie », présentée comme un dispositif de responsabilisation mais vite devenue un outil de contrôle massif. Transformer chacun en gendarme de soi-même : c’est ce dispositif (emprunté aux Italiens) qui a permis de vider l’espace public. Selon l’enquête « La vie en confinement » (Vico4), que nous avons lancée dès avril 2020 et à laquelle ont participé 16 000 personnes, 28 % des gens déclarent avoir été contrôlés au moins une fois du 17 mars au 11 mai 2020, donc en 55 jours seulement !

En deux mois, 21 millions de personnes ont été contrôlées en France. Dans certains départements, il y a eu autant de contrôles que d’habitants adultes !

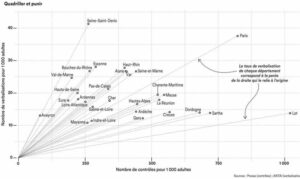

Le ministère de l’Intérieur a avancé pour la même période le chiffre de 21 millions de contrôles sur la France entière (pour 67 millions d’habitants), incluant des personnes qui peuvent avoir été contrôlées plusieurs fois. Dans des départements comme la Sarthe ou le Lot, police et gendarmerie ont réalisé autant de contrôles qu’il y avait d’habitants adultes. Et pour le Lot, on relève même plus de contrôles (153 000) que d’habitants âgés de 15 ans et plus (149 000) ! Mais l’important, c’est d’appréhender ce que nous avons appelé le « choc moral » du contrôle.

Alors que de nombreuses enquêtes montrent qu’en temps « normal » ce sont très majoritairement les hommes, jeunes et d’aspect « étranger » dont on vérifie l’identité. Cette fois ce sont les femmes, les cadres, les personnes âgées de 30 ans et plus, quasiment jamais concernés, qui ont été très largement contrôlés.

Certains départements ont beaucoup contrôlé et peu verbalisé (le Lot), d’autres ont peu contrôlé mais beaucoup verbalisé (la-Seine Saint-Denis). Aurélie Boissière / Éditions Anamosa

Ces contrôles ont-ils donné lieu à des verbalisations ?

N. M. Cela dépend. Dans le Lot, pour poursuivre sur cet exemple, les policiers ont quadrillé en permanence mais peu verbalisé. En Seine-Saint-Denis, les contrôles étaient plus rares mais 17 % ont donné lieu à des verbalisations, un des taux les plus élevés de France. De plus, les verbalisations se sont concentrées sur quatre zones : la façade méditerranéenne, le Nord et l’Ile de France, l’Est et les départements d’outre-mer, instaurant encore une fois une inégalité de fait entre les citoyens. Au niveau européen, nous avons pu récupérer le nombre d’amendes dans quelques pays. L’Espagne est en haut du podium, avec 2 157 amendes pour 100 000 habitants, suivie de près par la France (1 630), puis l’Italie (709), les Pays-Bas arrivant en queue, avec 77 amendes pour 100 000 habitants. Tout le monde n’a donc pas vécu le même confinement, loin s’en faut.

Comment expliquer que la population ait largement obéi à ces règles très contraignantes ?

N. M. Nous avions deux hypothèses pour expliquer que 80 % de la population ait accepté de rester enfermée à domicile : la peur du virus et la peur du gendarme. L’enquête Vico nous a montré que durant toute cette période, il n’y a jamais eu plus de 50 % des gens qui respectaient les recommandations sanitaires (mettre un masque, se laver les mains, etc.). Donc la crainte du virus ne suffit pas, à elle seule, à expliquer l’obéissance massive aux règles.

Par ailleurs, il faut mettre en avant une dimension plus horizontale de l’obéissance, celle qui a trait à la comparaison avec autrui. Le fait est que beaucoup de gens se sont préoccupés de donner l’exemple ou/et de s’assurer que leurs voisins ne disposaient pas d’un privilège, si menu soit-il. L’explosion des dénonciations durant la période (adressées aux maires, aux commissariats ou aux radios locales) est le signe de cette préoccupation fondamentale : les règles ne sont pas mises en cause dès lors que leur application semble ne pas laisser place à l’arbitraire. Enfin, il faut insister sur l’expulsion de toute présence humaine de l’espace public : bars et parcs sont fermés, plages et forêts sont interdites, l’éclairage nocturne est souvent supprimé. Toutes ces mesures ont abouti à ce que nous avons appelé un « inquiètement du dehors ». Pour les femmes notamment, il est devenu angoissant de s’aventurer dans un espace déserté, par peur d’un dehors devenu trop étrange.

Au niveau international, d’autres pays ont-ils adopté des mesures plus draconiennes ?

N. M. Nous avons tous vu des images terrifiantes de Chinois enfermés, ou violemment expulsés de leur logement. Mais il faut noter une différence notable entre la Chine et la France : dans le premier pays, c’est toujours un motif sanitaire qui préside à l’édiction de nouvelles règles. Le confinement est appliqué dans différentes provinces successivement en fonction de la propagation de l’épidémie, et différemment selon le statut « négatif », « cas contact » ou « infecté » des personnes. Il ne touche jamais tous les citoyens en même temps et de la même façon, contrairement à ce qui se passe en France.

Grâce aux données de géolocalisation de Google, rendues anonymes, les chercheurs ont pu comparer la fréquentation des espaces verts lors du confinement, entre mars et juin, par rapport à janvier 2020. L’Europe est alors clairement divisée en deux : les pays où l’on peut sortir et ceux où les habitants sont enfermés. Aurélie Boissière / Éditions Anamosa

Finalement, si c’était à refaire, dans quel pays serait-il préférable de résider ?

N. M. Dans les pays qui ont connu un déficit de mortalité durant la période (oui, il y en a), sans imposer d’assignation à domicile. Par exemple le Japon, Taïwan, le Danemark. Inversement, nous n’irions pas au Koweït, en Équateur ni au Pérou. Mais la France n’est pas tellement plus attrayante. Et l’Espagne a été le pays qui a connu la plus grave surmortalité, 40 %, alors qu’elle est aussi le pays qui a le plus confiné ses habitants… pour déclarer finalement ce confinement inconstitutionnel, et proposer un remboursement des amendes à ses citoyens.

Qu’est-ce qui vous a surpris dans cette enquête ?

N. M. J’ai été très étonné de voir qu’aucun grand média, mais également qu’aucune équipe de recherche, en France et même, sauf erreur, en Europe, ne se soit intéressé à dresser un bilan de cette période du point de vue non pas sanitaire, mais réglementaire. Il y a pourtant beaucoup de leçons à tirer de cette expérience, car nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle pandémie. Par ailleurs, avec le recul, on constate que ce confinement, qui était accepté car il concernait tout le monde quels que soient sa classe sociale, son âge, son niveau de revenu, son lieu de résidence, fut en fait relativement inégalitaire dans ses modalités d’application, du fait de la grande liberté laissée aux autorités locales et aux forces de l’ordre. Enfin, en tant qu’historien spécialiste de la guerre de 14-18, j’ai déjà étudié une telle expérience d’obéissance à grande échelle. Et j’ai été surpris qu’une nouvelle forme d’union sacrée justifiant suspension des libertés et gouvernement sans contrôle ait pu se répéter presqu’un siècle après à l’identique. ♦

_ – _ –

À lire

L’Attestation. Une expérience d’obéissance de masse, printemps 2020(link is external), Théo Boulakia et Nicolas Mariot, Éditions Anamosa, septembre 2023, 400 p., 25 euros.

Pour aller plus loin

Retrouvez l’enquête « La vie en confinement » (Vico), ses sources, ses méthodes mais aussi des analyses statistiques ou encore des vidéos sur https://l-attestation.github.io/(link is external)

_ – _ –

Notes

- 1. Nicolas Mariot est historien et sociologue, directeur de recherche au Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne (CNRS/EHESS/Université Panthéon-Sorbonne).

- 2. Théo Boulakia est doctorant en sociologie au Centre Maurice Halbwachs (CNRS/EHESS/ENS-PSL).

- 3. « “Nous sommes en guerre” : le verbatim du discours d’Emmanuel Macron » (link is external) (LeMonde.fr, 16 mars 2020).

- 4. Financée par l’Agence nationale de la recherche. https://l-attestation.github.io/sources-francaises.html(link is external)

https://lejournal.cnrs.fr/articles/covid-19-bilan-dune-surveillance-massive