Comment l’extraction et l’exportation de matières premières essentielles peuvent aggraver le piège des ressources en Ukraine

L’intérêt pour les richesses minérales de l’Ukraine a explosé dans un contexte de concurrence mondiale pour les matières premières essentielles à la transition vers les énergies vertes et les nouvelles technologies. Cette transition, présentée comme une voie vers le développement durable et la lutte contre le changement climatique, cache de plus en plus une lutte géopolitique acharnée pour les ressources, où différents acteurs s’efforcent de s’assurer le contrôle des chaînes d’approvisionnement. L’attention mondiale se concentre désormais particulièrement sur « l’accord minier » entre l’Ukraine et les États-Unis, dans lequel les premières propositions de Donald Trump visant à échanger l’aide militaire américaine contre l’accès à une partie importante des richesses minérales de l’Ukraine ont révélé la nature cynique de cette course mondiale. Cet accord, présenté comme « des minerais en échange d’armes », a déclenché de vifs débats sur la question de savoir si l’Ukraine possède réellement la quantité et la qualité de minerais stratégiques capables de justifier des attentes aussi astronomiques et les ambitions coloniales de la nouvelle administration américaine.

Après l’invasion à grande échelle de la Russie en 2022, le gouvernement ukrainien a intensifié ses efforts pour positionner des ressources telles que le lithium, le titane, le graphite et les terres rares comme des atouts stratégiques destinés à attirer les investisseurs étrangers. L’objectif principal est de canaliser ces investissements vers la reconstruction d’après-guerre, en mettant particulièrement l’accent sur une « reprise menée par le secteur privé », qui sera coordonnée par BlackRock, la plus grande société de gestion d’actifs au monde.

Dans le même temps, il est bien connu que les accords basés sur l’exploitation des ressources naturelles profitent rarement aux pays où ces ressources se trouvent. L’expérience de nombreux pays d’Afrique et d’Amérique latine en est la preuve.

L’exemple de la République démocratique du Congo (RDC) est particulièrement révélateur. En février 2024, l’Union européenne et le Rwanda ont signé un accord sur les minerais visant à établir un partenariat stratégique sur des matières premières essentielles telles que le tantale, l’étain, le tungstène, l’or et le niobium. Dans le même temps, il est bien établi que les groupes rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, contrôlent des zones minières dans l’est de la RDC et font passer clandestinement des minerais au Rwanda, qui entrent ensuite dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Ces rebelles sont accusés de graves violations des droits humains, notamment de violences sexuelles systématiques et de crimes de guerre. Cette spirale de violence a régulièrement suscité des appels à l’UE pour qu’elle mette fin à son accord sur les matières premières avec le Rwanda afin d’éviter de contribuer à une nouvelle escalade du conflit.

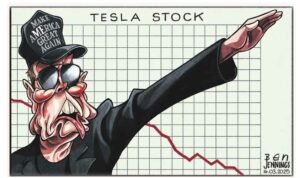

La course mondiale aux matières premières essentielles peut provoquer des ingérences étrangères et mettre en danger les pays et les communautés qui deviennent la cible d’un extractivisme prédateur. La Bolivie, par exemple, est depuis longtemps au centre de la lutte mondiale pour les ressources minérales stratégiques. Le président bolivien Evo Morales a nationalisé les vastes réserves de ressources naturelles du pays, y compris le lithium, peu après son arrivée au pouvoir en 2006. Dans le cadre de plans visant à industrialiser la chaîne de production du lithium, des accords ont été signés avec la Chine et la Russie, prévoyant des partenariats avec la société publique YLB, des investissements dans les infrastructures locales et des transferts de technologie. La destitution de Morales en 2019 est directement liée à sa politique de nationalisation du lithium, qui a restreint l’accès des entreprises occidentales, dont Tesla, et favorisé le rapprochement avec la Chine et la Russie. Cet extractivisme prédateur dans la course aux matières premières est illustré par la réaction d’Elon Musk aux accusations selon lesquelles Tesla aurait été impliqué dans le coup d’État en Bolivie : « On fera un coup d’État contre qui on veut ! Faites avec. »

L’exploitation minière et l’utilisation des ressources minérales représentent environ la moitié de la capacité industrielle de l’Ukraine et jusqu’à 20 % de sa main-d’œuvre. En 2024, les recettes provenant des exportations de minerais ne représentaient que 8,1 % des exportations totales. Par rapport à 2021, ces chiffres ont baissé de près de 60 %. En même temps, l’expérience de l’Ukraine avec ses propres ressources minérales — du charbon, qui a alimenté l’industrialisation soviétique, au lithium moderne, essentiel à la transition énergétique — montre un schéma familier : tant les acteurs externes qu’internes ont toujours cherché à profiter de cette richesse, souvent au détriment de la souveraineté du pays et de son développement économique durable.

Ce cycle d’exploitation s’inscrit parfois dans une dynamique mondiale plus large associée à ce qu’on appelle la « malédiction des ressources » ou le « syndrome hollandais », un paradoxe selon lequel les pays riches en ressources naturelles sont souvent confrontés à l’instabilité économique, à la montée de la corruption et aux abus des intérêts étrangers. Le « syndrome hollandais » apparaît généralement lorsque d’importants afflux de devises étrangères, provenant principalement des exportations de matières premières, entraînent un renforcement de la monnaie nationale, rendant les autres secteurs d’exportation moins compétitifs et entraînant le déclin de l’industrie manufacturière ou des exportations à forte valeur ajoutée. En même temps, cette vision, qui utilise les notions de « malédiction » et de « nature », a tendance à essentialiser la dynamique coloniale qui consiste à extraire systématiquement les ressources de la périphérie pour le développement du centre. Le discours sur la « malédiction » des pays riches en ressources présente les questions de dépendance et d’inégalité comme inévitables, découlant du simple fait de posséder des ressources. Ce faisant, il néglige souvent la persistance des structures de pouvoir coloniales.

Dans le contexte de l’intégration de l’Ukraine dans l’UE, les matières premières critiques sont devenues l’un des sujets de négociation, d’autant plus que l’UE cherche à garantir la continuité des chaînes d’approvisionnement pour la transition énergétique et à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. En 2021, dans le cadre du partenariat stratégique entre l’Ukraine et l’UE sur les matières premières, les réserves ukrainiennes de 22 des 34 minéraux essentiels à l’UE ont été identifiées. Depuis lors, la coopération s’est approfondie : l’Union européenne propose un « accord gagnant-gagnant » visant à promouvoir le développement durable et le partenariat stratégique.

Le piège des ressources : l’économie ukrainienne et les exportations de matières premières

L’Ukraine figure parmi les leaders mondiaux en matière de réserves et de production de minéraux essentiels, notamment le minerai de fer, le charbon, le manganèse, le titane, le graphite et les terres rares. Cette richesse minérale a joué un rôle crucial dans le développement de l’Empire russe et de l’Union soviétique. L’exploitation des gisements de charbon, de minerai de fer, de manganèse et d’uranium de l’Ukraine a été essentielle à l’industrialisation et à la puissance militaire de l’URSS. L’Ukraine a également joué un rôle clé dans la production de concentrés de titane, fournissant 90 % de la production totale de l’ancienne Union soviétique. Les concentrés de titane sont utilisés comme matières premières pour la production d’alliages et de pigments de titane, largement utilisés dans les industries aérospatiale, militaire, médicale et chimique. Fait intéressant, sous la loi martiale, l’Ukraine a vendu la United Mining and Chemical Company (UMCC), la plus grande entreprise publique de production de minerai de titane du pays. Cette entreprise a été créée en 2014, lorsque l’État a repris le contrôle de deux entreprises clés du secteur du titane qui appartenaient auparavant à l’oligarque Dmytro Firtash. L’objectif stratégique de l’UMCC était de passer de l’exportation de matières premières à la fabrication de produits plus avancés technologiquement. Cependant, malgré son potentiel, l’entreprise n’a pas modernisé sa production et est restée un exportateur de matières premières. L’État n’a finalement pas réussi à exploiter le potentiel de l’UMCC et a perdu le contrôle de cet actif stratégique : à la suite d’une vente aux enchères en octobre 2024, à laquelle une seule entreprise a participé, l’homme d’affaires azerbaïdjanais Nasib Hasanov est devenu le nouveau propriétaire.

À l’époque soviétique, l’Ukraine produisait une large gamme de biens industriels et était l’un des principaux fournisseurs de charbon, de fonte, de minerai de fer et d’acier. Cependant, elle restait dépendante des importations de composants et de technologies de haute précision provenant d’autres républiques soviétiques. La plupart des fabricants ukrainiens ne disposaient pas de cycles de production complets, ce qui rendait la coopération avec les usines de l’URSS coûteuse. Au lieu de transformer ses propres matières premières, l’Ukraine les exportait vers d’autres républiques pour y être transformées, renforçant ainsi sa dépendance économique et les déséquilibres structurels façonnés par les priorités de l’Union plutôt que par son propre développement industriel.

Depuis son indépendance en 1991, la structure des exportations de l’Ukraine est restée principalement orientée vers les matières premières. L’industrie ukrainienne a continué à dépendre d’intrants bon marché, principalement l’énergie provenant de Russie, tout en exportant des produits à faible valeur ajoutée à des prix mondiaux plus élevés. Cependant, au lieu de profiter des termes de l’échange favorables pour diversifier et moderniser l’économie, les profits supplémentaires ont été distribués à un cercle restreint de « l’élite », ce qui a conduit à la concentration d’actifs importants entre les mains d’un petit groupe d’oligarques. En 2000, les métaux et les produits minéraux représentaient la moitié des exportations de l’Ukraine et, avec les produits agroalimentaires et chimiques, ces secteurs représentaient un peu plus de 70 % des exportations totales du pays.

Certaines études citent l’Ukraine comme un exemple peu étudié du « syndrome hollandais » causé par une dépendance excessive aux ressources. Selon les chercheurs, la dépendance excessive de l’Ukraine à l’égard des exportations d’acier et de métaux ferreux, qui représentent près de 30 % du total des exportations, a conduit à une structure économique faussée, caractérisée par la désindustrialisation, la vulnérabilité aux fluctuations mondiales des prix des matières premières et la stagnation de la production de haute technologie. Ils affirment que l’Ukraine souffre d’une variante du « mal hollandais », qui n’est pas due aux exportations d’énergie, mais à un modèle basé sur les matières premières qui canalise les ressources vers des secteurs à faible productivité et à la recherche de rentes plutôt que vers l’innovation et la fabrication. Lorsque les prix mondiaux de l’acier et des métaux ferreux ont augmenté, les recettes d’exportation de ce secteur ont considérablement augmenté, stimulant la demande de hryvnia sur les marchés des changes et renforçant ainsi la monnaie. Ça a rendu les produits ukrainiens plus chers pour les acheteurs étrangers, ce qui a profité aux exportateurs d’acier pendant le boom des marchés des matières premières, mais a nui à d’autres secteurs, comme la construction mécanique et la technologie, dont les produits sont devenus moins compétitifs à l’étranger. Dans le même temps, bien que l’Ukraine présente des symptômes similaires à ceux du syndrome hollandais, tels que la désindustrialisation, la prédominance des exportations de matières premières et la faiblesse des secteurs de haute technologie, il convient de noter que le déclin des industries de haute technologie a commencé plus tôt, après l’effondrement de l’Union soviétique, lorsqu’elles n’ont pas été en mesure de rivaliser au niveau mondial. La rupture des liens de coopération dans l’espace post-soviétique, le manque d’investissements et la perte de marchés, en particulier après la crise financière de 1998 en Asie et en Russie, ont accéléré le déclin des producteurs ukrainiens. L’orientation de l’Ukraine vers les matières premières est donc devenue une adaptation forcée plutôt que le résultat d’un effet d’éviction causé par l’appréciation de la monnaie induite par les exportations de matières premières.

La crise économique mondiale de 2008 a porté un coup dur à l’économie ukrainienne. Le secteur financier s’est effondré, révélant la dépendance critique de l’Ukraine à l’égard des matières premières, qui avait alimenté la croissance au début des années 2000. La crise a aussi entraîné un déclin rapide des industries à valeur ajoutée restantes qui n’avaient pas réussi à se moderniser : par exemple, la production de voitures, d’autobus et de tracteurs a baissé respectivement de 98 %, 90 % et 77 % entre 2007 et 2021. En fin de compte, la dépendance à l’égard des exportations de matières premières a créé un cercle vicieux dans lequel la croissance économique est restée liée à la volatilité des marchés mondiaux des matières premières, entravant la modernisation d’autres secteurs.

Aujourd’hui, la structure des exportations de l’Ukraine reste dominée par les matières premières et les produits peu transformés. Cependant, alors qu’en 2008, les produits métallurgiques représentaient 43,2 % des recettes totales d’exportation de l’Ukraine, leur part était tombée à 24,9 % à la fin de 2017. Cette baisse est principalement due à la chute des prix mondiaux de l’acier, à la perte de compétitivité de l’acier ukrainien sur les marchés internationaux, à une baisse importante des investissements dans le secteur sidérurgique et, enfin, à la guerre. Aujourd’hui, le secteur agricole génère environ la moitié des recettes d’exportation de l’Ukraine. En 2024, les matières premières représentaient plus de 66 % des exportations totales de l’Ukraine, les matières premières agricoles, le minerai de fer et l’acier restant les principales sources de revenus d’exportation. La part de l’industrie manufacturière dans le PIB est actuellement d’environ 10 %, soit la moitié seulement de la référence de l’OCDE.

Depuis son indépendance, l’économie ukrainienne est restée dépendante des exportations de matières premières peu transformées. Cette dépendance a rendu l’Ukraine vulnérable aux fluctuations des prix sur les marchés mondiaux des matières premières, contribuant à la désindustrialisation et entravant le développement des industries de haute technologie.

La géopolitique des matières premières essentielles de l’Ukraine

Les matières premières essentielles telles que le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite, les terres rares, le cuivre et le silicium sont indispensables à la fabrication de semi-conducteurs, de batteries et d’une large gamme d’appareils de haute technologie. Leur rôle important est particulièrement évident dans le secteur des énergies renouvelables. Les terres rares sont essentielles à la production d’aimants permanents, qui sont des composants essentiels des éoliennes et des moteurs de véhicules électriques. Parallèlement, les réseaux électriques nécessitent des quantités importantes de cuivre et d’aluminium, le cuivre étant le matériau de base de presque toutes les technologies liées à l’électricité.

…

La suite :

https://www.reseau-bastille.org/2025/05/18/creuse-bebe-creuse-comment-lextrac